医療 × 生成AIの最前線─インターフェックス東京で見えた“実装の現在地”とは?

- 山崎 広治

- 2025年7月11日

- 読了時間: 3分

東京ビッグサイトで開催された「インターフェックスWeek 東京」。

製薬・バイオ・再生医療の領域をカバーする日本最大級の展示会で、今年も多くの専門企業が最新技術を出展していました。

今回私が特に注目していたのは、その中でも「ファーマIT&デジタルヘルス展(PI)」や「再生医療EXPO(RMT)」など、医療×AI、メディテック領域の進化です。生成AIやAI技術が、いま医療のどこに入り込み、どんな実装が進んでいるのか。

その“現在地”を確かめに行ってきました。

医療×生成AIはPoCから「実装」フェーズへ

展示会を回る中で強く感じたのは、医療現場でも生成AIが“PoC(概念実証)段階”を越え、いよいよ“実装”に進み始めているということです。

ブースでは、たとえば以下のような技術が実際に紹介されていました。

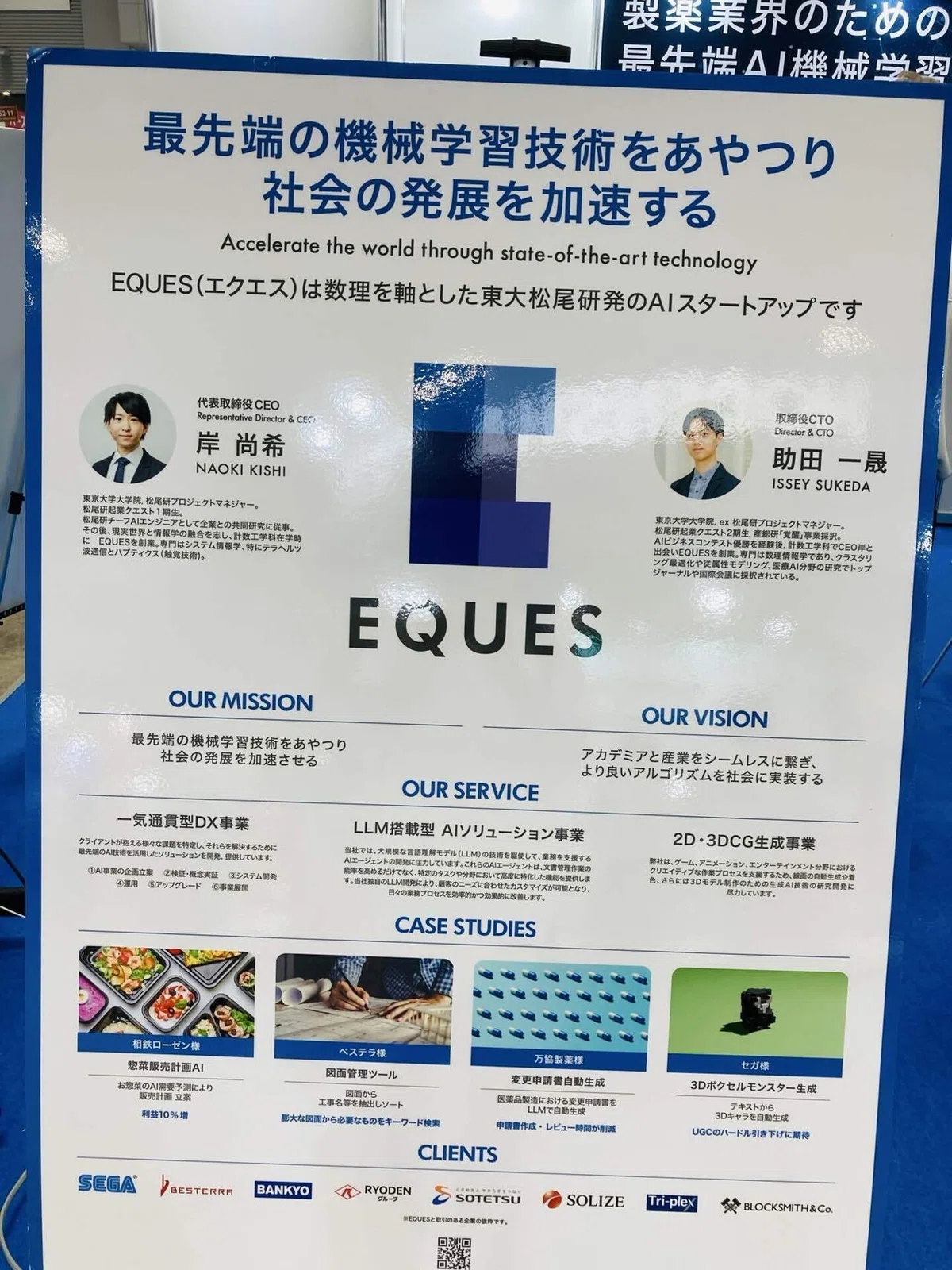

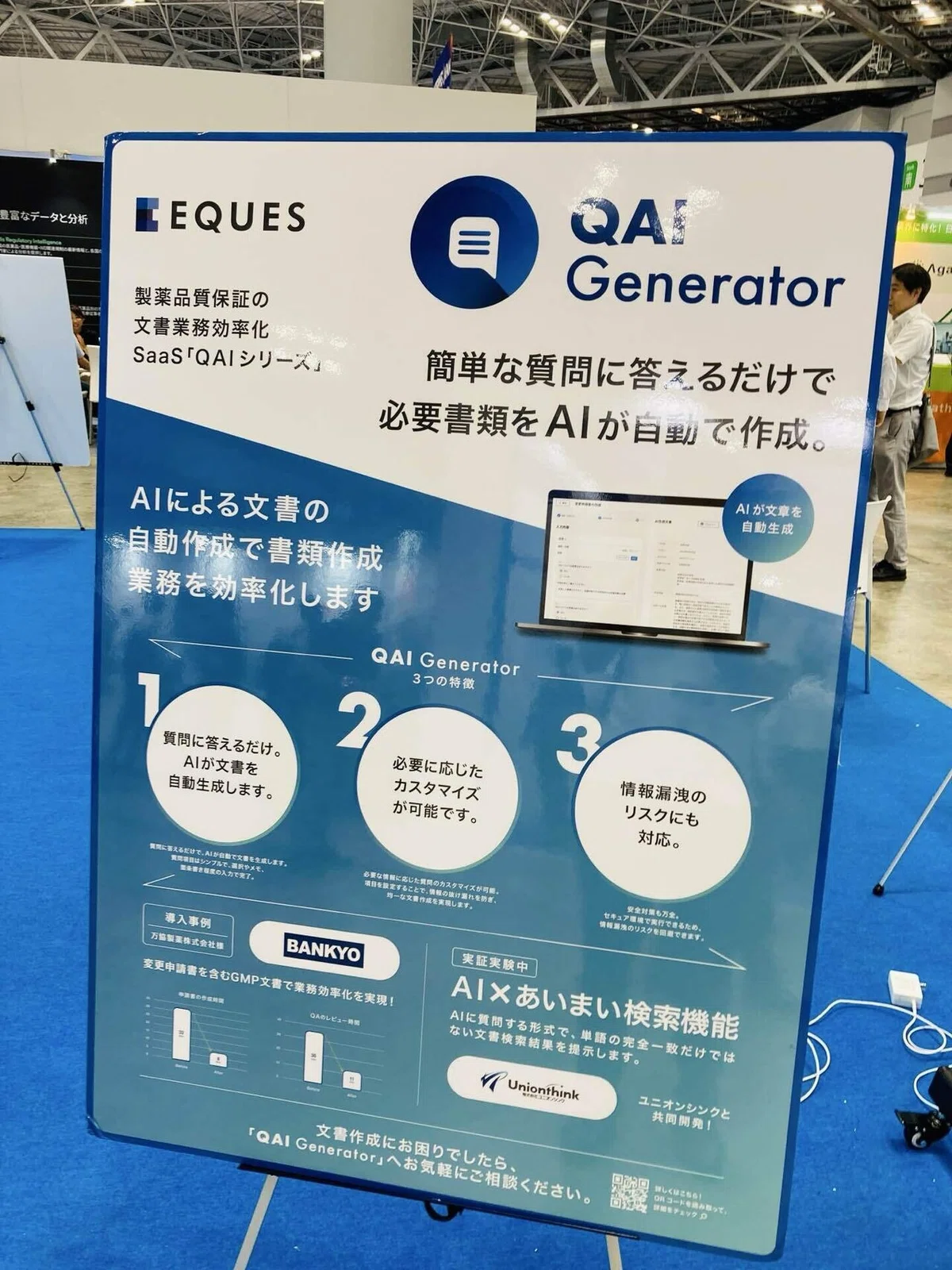

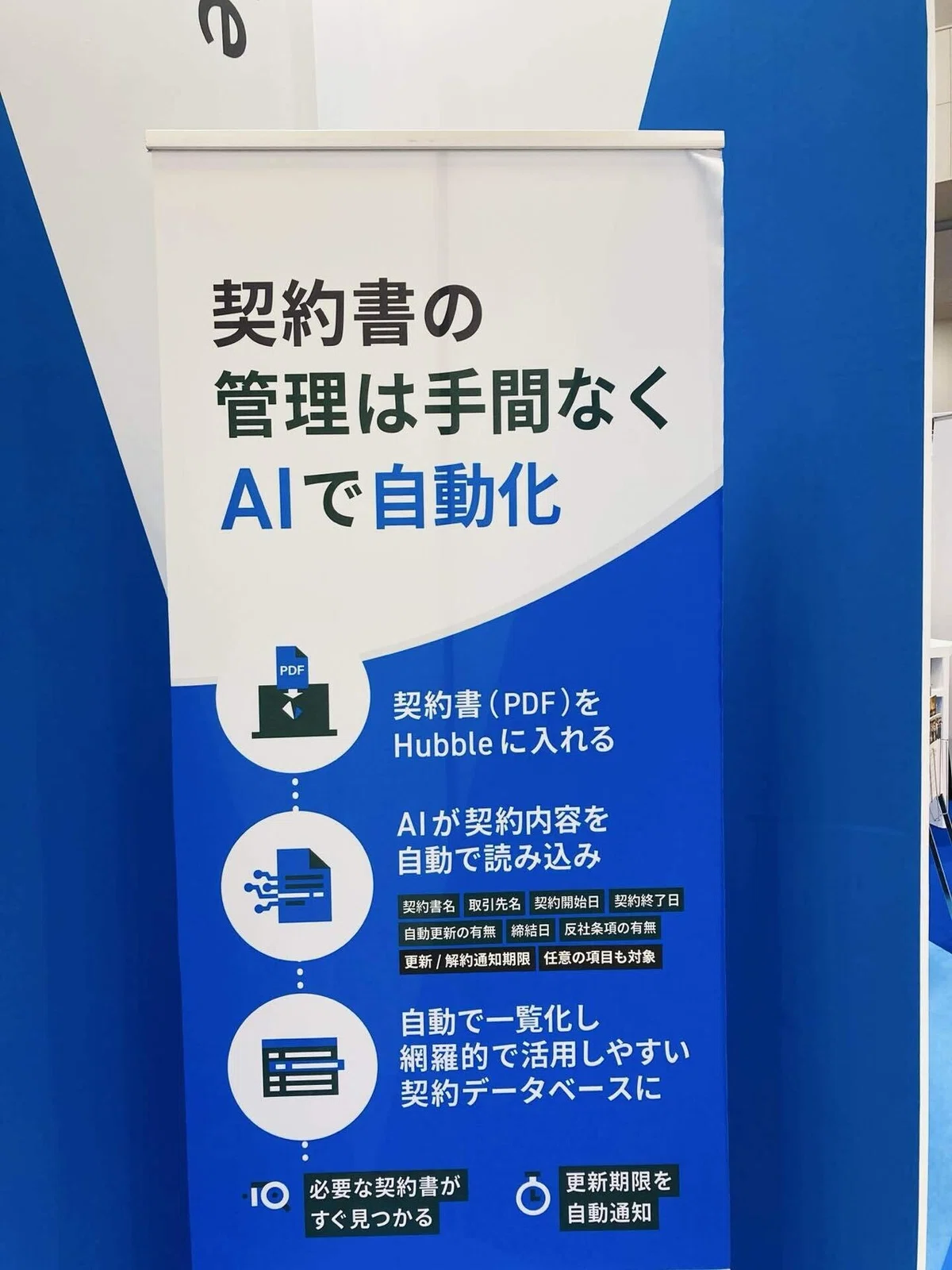

◾️製薬企業向けのAIチャットボット:社員からの問い合わせ対応、社内文書(GxPなど)の検索、業務ナレッジの整理などを自動化。特にコンプライアンス面やQMSとの連携を強調するサービスも。

◾️医師業務を補助する生成AIアシスタント:カルテや問診内容の要約、診療録のドラフト自動作成、文献検索などで医師の負担を軽減するソリューション。

◾️創薬支援AI: 化合物の構造予測や新薬候補探索の効率化を目的とした、データ駆動型のプラットフォーム。

◾️再生医療における細胞画像の自動判定・分類AI:人間の経験に依存していた細胞評価を、AIで標準化・高速化する取り組み。

◾️患者データをもとにしたデジタルツインや治療最適化の試み:個別患者の疾患経過や治療反応をシミュレーションし、予測的に治療計画を組み立てる次世代ソリューション。

これらの共通点は、「現場業務にどう溶け込ませるか」「既存のワークフローにどう連携させるか」といった、実装視点に基づいた設計がなされていることです。

技術だけじゃない、現場と社会への“実装知”が問われている

同時に、こうしたAI技術の活用にあたっては、倫理・ガバナンス・説明責任といった視点の重要性も強く意識されています。

たとえば、「AIが出した結果をどう説明するか?」「判断の責任は誰が持つのか?」「医療職が納得できる“ブラックボックスでないAI”にできるか?」といった問いは、実装段階で避けて通れません。

実際、製薬系のAIベンダーやスタートアップの方と話していても、「技術的にできること」よりも、「現場がどう受け入れられるか」「規制と整合性がとれるか」がボトルネックになることが多いとの声もありました。

つまり、医療×AIは“社会実装”の知恵とバランス感覚が問われる領域だということを、改めて痛感させられました。

再生医療×AIは「研究と製造の間」が熱い

「再生医療EXPO」では、細胞加工・培養・品質管理の現場にも、AIやIoT、ロボティクスの導入が進みつつありました。

特に面白かったのは、「研究開発の領域でもなく、患者への治療でもない、“その間の製造現場”にAIが深く入り始めている」点。いわば、「研究→量産→実臨床」へとつなぐ“橋渡し”としてのAI活用です。

このように、再生医療やバイオものづくりの現場にも、着実にデジタル化・自動化の波が押し寄せてきています。

まとめ:医療×AIは“実装のリアル”が面白くなってきた

展示会全体を通して、改めて感じたことがあります。

それは、医療×AIは「夢物語の未来」ではなく、「現場でのリアルな実装」の段階に入っているということ。

もちろん課題は多くありますが、同時に、“今こそ取り組めることが増えてきている”とも言えます。生成AIをはじめとした技術が、人間の判断や行動をどう支え、医療という本質的な営みにどう寄り添えるのか。

引き続きこの領域を、「人間の力を拡張する技術」としての視点から追っていきたいと思います。

コメント